В 1950-1960-е годы принадлежал к близкому окружению Анны Ахматовой, которая оказала значительное влияние на творчество поэта. К этому же времени относится и начало дружбы с Иосифом Бродским.

В советское время книги Евгения Рейна не издавались, его стихи не публиковались. В этот период его стихи появлялись в западных журналах «Континент», «Грани», «Синтаксис». В 1979 г. Евгений Рейн принял участие в неподцензурном альманахе «Метрóполь» (составил поэтический раздел альманаха), за что подвергся политическому преследованию, был лишен возможности работать, занимался документальным кино, лишь в 1982 г. смог вернуться к литературной деятельности, главным образом, переводческой.

Несмотря на высокую оценку творчества Евгения Рейна поэтов старшего поколения – Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Бориса Слуцкого, Леонида Мартынова, Павла Антокольского, Арсения Тарковского и других, первый сборник стихов вышел лишь в 1984 г., когда поэту было 49 лет.

С началом перестройки в России книги Евгения Рейна начинают активно издаваться, он выпускают несколько сборников стихов, а также две книги мемуаров и эссе.

В настоящее время Евгений Рейн профессор Литературного института им. А.М.Горького (кафедра творчества), член Союза писателей, член Пен-клуба, член Союза кинематографистов.

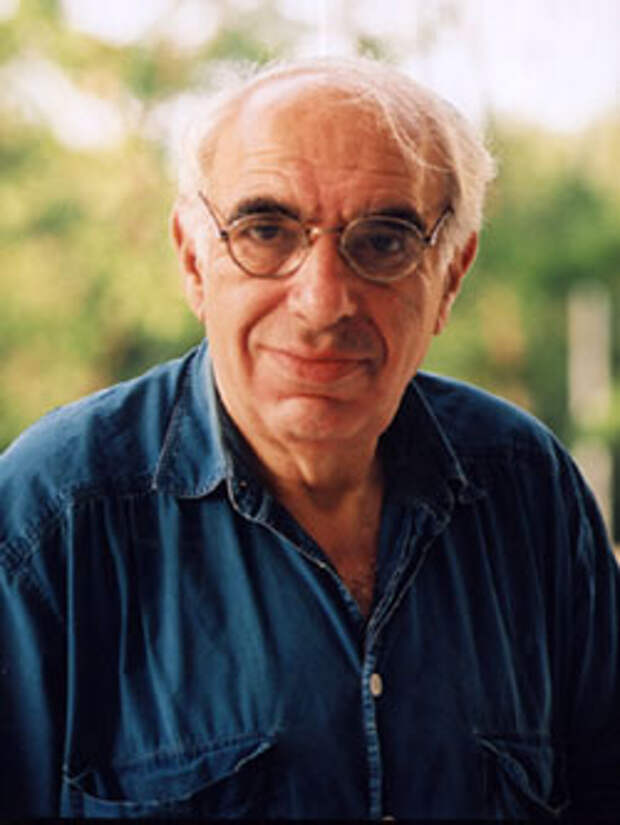

Поэт милостью Божьей — бурлящий стихом и в жизни удивительно на свои стихи похожий — Евгений Рейн — один из самых замечательных поэтов современной России.

За последнее десятилетие у Рейна вышло много книг – назовем основные: издание нью-йоркского "Эрмитажа" — избранное "Против часовой стрелки" (1991) с предисловием Иосифа Бродского; сборник "Нежносмо..." (М.,1992) с иллюстрациями Александра Харитонова; книга поэм "Предсказание" (М.,1993), книга итальянских стихов «Сапожок» (М., 1994), сборник «Балкон» (М., «Арион»,1998), книга «Арка над водой» (М., Олимп-Астрель-АСТ, 2000), соединившая стихи хрестоматийно отобранные и совсем свежие, книга мемуарной прозы «Заметки марафонца: неканонические мемуары» («У-Фактория», 2003).

Как известно, справедливое признание пришло к Евгению Рейну поздно. (Первая книга «Имена мостов» вышла в 1983 году, когда поэту было 49 лет). Рейн - поэт редчайшей одаренности - испытывал свой сокровенный талант журналистской, сценарной и прочей литературной поденщиной.

Сохранить себя как поэта Рейну - помимо дара и интеллекта - помогло вечное спасительноедетство, которое и на склоне лет отличает подлинного художника от дошлого приспособленца-имитатора. Причем детство это было неблагостным, сиротским, сразу угодившим во всенародную трагедию, о чем поэт, сочетая первозданную свежесть зрения и горестную зрелость ретроспекции, напишет в пронзительном наброске «Сорок первый» (названье, как это часто бывает у Рейна, полемически отсылает нас к кинематографу):

был мой дядя неудачник…

Папа был убит под Псковом,

без ноги вернулся дядя.

Мы стояли на платформе…

В сорок первом… в Ленинграде…

Внутренне одинокий, ибо остро единственный, автогерой Рейна редко предстает в одиночестве: он всегда в кругу людей, в толпе, на торжище, на площади, в переулке. Он независим и в то же время не отторжим от замученной хозяевами человеческой общности:

Безумен, счастлив, неуклюж!

Поэзия Рейна персонажна — в этом ее специфика. Он сам о себе говорит так: "Отрезок между прозой и поэзией — это лучшая почва для моей лирики. Мне нельзя сеять на традиционном, то есть на археологическом уровне, не могу разметать чернозем жизни и, погрузившись на метр в чистое искусство, помещать зерна туда. Не прорастут".

Игра меж поэтическим и прозаическим, меж мировой культурой и «низкой» материей повседневности, меж традицией и выбросом в неизвестное – все это причудливо воплощается и на пространстве поэм Рейна, балансирующих меж белым стихом и верлибром… Книгу поэм он задумал написать в 1974 году, и сразу понял, что нужна абсолютно новая форма. В то же время Рейна, повторяем, бесконечно занимала прозаизация стиха с сохранением всего внутриэнергетического потенциала поэзии. То есть так, чтобы не переходить границу прозы. Он (знаю это по бесконечным, вот уже четверть века длящимся и драгоценным для меня, разговорам с Рейном) погрузился в замечательные белые стихи, выделяющиеся в русской поэзии: «Обезьяна» Ходасевича, шедевры из книги Кузмина «Форель разбивает лед» и до некоторой степени (только до некоторой) поэмы Луговского из книги «Середина века». И Рейн начал пробовать на разные лады свой белый стих, который требует необыкновенной виртуозности (если монотонно чередовать белые строчки, это рискует стать невыразительным). Он придумал такую «раздвижную строку», чтобы звучал не только пятистопник, но и шестистопник, семистопник, чтобы вводились облегчения и утяжеления (то есть пиррихий и спондей)...

Стиховед Ефим Эткинд в свое время опубликовал статью о рейновских поэмах «Я вырастал в забавнейшее время..." («Литературная газета, 31 мая 1995 года), дав ей подзаголовок - «О двух "четверках". Исследования Ю.Лотмана как ключ к стихам Е.Рейна». В этой статье автор, в частности, сравнивает пушкинский кружок лицеистов с его идеалами и бытом (он отмечает: важнейшей чертой этого круга был "культ братства, основанного на единстве духовных идеалов», экзальтация дружбы и идущая отсюда праздничность, ибо "праздник всегда связан со свободой") — и, с другой стороны, коллективный портрет круга учеников Ахматовой и адептов неопетербургской поэзии, зафиксированный Рейном. Е.Эткинд напоминает нам: «Сам Евгений Рейн родился в середине 30-х, Иосиф Бродский младше на пять лет; другие члены "ахматовской четверки" примерно того же возраста. В жизнь и литературу они вступили вместе, подобно четверке лицеистов 175 лет назад. Ощущение братства связывает родившихся в 30-х годах нашего столетия с их далекими предшественниками. Правда, оно оказалось хрупким…» (Поясним: хрупким, ибо двое — Бродский и Рейн — резко опередили «массовку»). Общая черта ахматовцев спушкинцами — переполненность стиховыми воспоминаниями и реминисценциями. Герои рейновских поэм, молодые люди, пропитаны поэзией предшественников и старших современников: Пастернака, Мандельштама, Ходасевича, Ахматовой, а также стихами друг друга. Причем у Рейна, надо это подчеркнуть, цитаты очень часто — по-разговорному иронические.

Весьма убедительно развернуто Е.Эткиндым сопоставление поэмы Е.Рейна «Няня Таня» с пушкинским образом Арины Родионовны. Именно няня Таня, прошедшая раскулачивание и немецкий плен, посвятила будущего поэта в главные таинства духовного бытия: "...Я все тебе скажу. Что ты была права, что ты меня / всему для этой жизни обучила: / терпению и русскому беспутству, / что для еврея явно высший балл..."

Подчеркивая новаторство рейновских поэм, Е.Эткинд пишет, что автобиографический рассказ в стиховой форме получил распространение лишь в ХХ столетии - прежде этого почти не делали… Только в ХХ веке стали рождаться такие поэмы, как "Первое свидание" Андрея Белого, "Возмездие" Блока, стиховые повествования о своем детстве Вяч.Иванова, уже позже стихоповести С.Липкина ("Вячеславу. Жизнь переделкинская" - по Державину), белые стихи Иосифа Бродского - о судьбах соучеников ("Школьная антология")… «Поэмы Рейна, - пишет Е.Эткинд, - ближе всего к этому циклу Бродского: они и написаны чаще всего тем же белым ямбическим пятистопником, то и дело отступающим от регулярности. Стихи позволяют иначе сжать реальность, чем проза, требующая последовательной аналитичности и более или менее выдержанного стилистического единства. В стихах можно соединить самый простой рассказ с загадочно-метафорическим прорывом в душевные глубины - ни в какой прозе такие сопряжения невозможны».

В 90-е годы в поэзию Рейна властно вошла история, ее декоративный театр. Это опять же быт, но на сей раз быт исторический. В этих стихах живут и движутся в направлении гибельного катарсиса тени большевизма... Тотальная бесовщина ХХ века переплетается с ежедневными земными делами людей "внеисторических". Но и тех, и других неумолимо поглощает исторический рок:

и дед в большой артели народу тапки шьет,

А ну, еще полгода, ну, крайний срок - два года -

и все у нас наденут бостон и шевиот.

Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре

сжимает Николаев московский револьвер,

и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,

и пишет Немезида графу "СССР"...

…А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?

Великая судьбина, холодная земля!

Все быть могло иначе, но не было иначе,

За все ответят тени, забвенье шевеля.

Ни у одного русского поэта мы не найдем такой естественной оксюморонности — то есть сведения воедино, казалось бы, прямо противоположных слов, состояний, оценок. Порою это выражено кратко: правда неправды, женственность мужества, белая темнота.Порою — развернуто, что мы проиллюстрируем лишь несколькими из множества возможных примеров: «может, это будет слишком рано/ или поздно»; «жили мы дивно и жили ужасно»; «что же теперь роптать на прилив и отлив?». И, наконец – «Я хотел бы умереть с тобою?/ Нет и да». Натура поэта настолько чужда максимализма и категоричности, что постоянно мечется меж полярностями и упорно двоится. Таким образом, это единство противоположностей предстает в стихе Рейна (опять прибегнем к формуле его великого учителя — Анны Ахматовой) нарядно обнаженным. Посему наш поэт-современник оставляет за собою прерогативу показывать мир и дух в их ускользающей сложности, не судя и не вынося однозначных приговоров.

Оксюморонен сам характер, явленный в лирике Рейна. Это его парадоксальный нрав - сплав кротости и удали, терпения и гибельной дрожи, оскорбленного сиротства и связи с миром.

Теперь рассмотрим отношения Евгения Рейна с временем и пространством. Ключ к его личному «хронотопу» — глубинная ностальгичность зрения. Он даже недавнее (а порою – сиюминутно протекающее) видит с огромной дистанции, любому пустяку придавая исторический и космический масштаб. Рейн смотрит на «здесь и сейчас», заранее тоскуя по следующему мгновенью, когда нынешнее станет прошедшим: «И это не только благо, но это и наказанье,/ ибо придется уехать, припоминая все это». Тоска заведомой утраты сменяется восторгом перед всесильем данной нам с детства п а м я т и: «И встанут года из развала/, и прошлое сбудется впредь» (еще один парадокс: о прошлом поэт говорит в будущем времени — чудеса лирической грамматики).

Именно здесь ключ к той креативной загадке, которую намечает, но не решает, обращаясь к творчеству Рейна, критик Е.Невзглядова, «Повод для стихов у Рейна может быть на удивление незначительным: внезапное впечатление и явившаяся мысль, будучи даже совсем пустячными, имеют подспудную связь с самыми важными, ключевыми моментами и представлениями, составляющими систему ценностей поэта».

Если же говорить о доминирующем жанре в поэзии Рейна, то это, конечно, э л е г и я, но не сельская, как это водилось во времена Жуковского, а исключительногородская. (И, добавим, всегда со «вспрыскиванием» из иных жанров – то из оды, то из баллады, то из песни). Недаром Иосиф Бродский, с проницательностью и любовью представляя Рейна читателю, называет его "элегическим урбанистом". При этом Бродский, размышляя об изуродованности любой поэтической судьбы в России ХХ века, - а она стала здесь нормой, - предостерегал своего друга от несдержанности и надрыва, от преувеличенной иронии и форсированной искренности. "Именно поэтому, — пишет он, — хочется положить ему на стол Вергилия или Проперция". Выходит, Бродский желал бы охладить и гармонизировать речь Рейна. "Человек, живущий в империи, — утверждал он, — тем более в разваливающейся, не много потеряет, отождествив себя с теми, кто в сходных обстоятельствах две тысячи лет назад не позволил себе впасть в зависимость от творящегося вокруг и чья речь была тверда. Последнего, впрочем, Рейну, чей голос звучал и не пресекся в эпоху имперского окостенения, не занимать".

Евгений Рейн

Из антологии "У Голубой Лагуны"

Сосед Котов

"Из комнаты, где лебеди и ходики..."

"Чего мне ждать. Работы побогаче..."

"В ресторане "Баку" с витражами..."

"Младенчество. Адмиралтейство..."

"Придет апрель, когда придет апрель..."

Рынок подержанных вещей

"Забавная осень, над городом свист..."

"Стоит болезнь в стеклянном полумраке..."

"У зимней тьмы печалей полон рот..."

Истинный Новый год

Истинный путь вокруг света

Братьям Чиладзе

"Наши завтраки - наше спасение..."

Вана Таллин

"Троеглавая гидра семейства..."

"В пустом и жестоком июле..."

Пол-жизни

Vita nova

Строфа

Сборник издания Б.Тайгина (1964)

Край света

Добрый романс о городе Одессе

Сретенка

Печатников переулок

Романс про улицу Герцена

Лермонтов

"О господи, льдинами, льдинами..."

"Когда я студентом, студентом..."

"Крестовский и Петровский..."

"Я этим летом правил, правил..."

"Я жил по этим лагерям..."

"О, юноша в багровом танке..."

Илье Авербаху

"Ты стала ночью белой..."

"Как мало надо. Невский пароходик..."

1996, Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства (Москва, за книгу поэм «Предсказание»)

1999, Независимая литературная премия имени Александра Блока (Москва, по совокупности)

2003, Пушкинская премия немецкого фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург, по совокупности)

2004, Государственная Пушкинская премия Российской Федерации (Москва, по совокупности)

2004, премия «Grinzane Cavour» (Турин, Италия, за книгу итальянских стихов «Сапожок»)

2006, премия «Петрóполь» (Санкт-Петербург, за книгу «Мой лучший адресат»).

2010, премия «Киевские лавры» (Киев, по совокупности).

2011, премия Антона Дельвига (Москва, «Литературная газета» за публикации 2010 года).

2011, премия «NordSouth» («СеверЮг», Пескара, Абруцца, Италия, за книгу, вышедшую в Италии «Балкон и другие стихотворения» пер. А.Ниеро).

2012, Российская национальная премия «Поэт» (Москва, Общество поощрения русской поэзии, Фонд «Достоинство», по совокупности).

Свежие комментарии