В принятой в Древнем Египте скорописи солнце, золото и хлеб обозначались одинаково — кружком с точкой посередине. Люди, умевшие выпекать хлеб, имели в те времена большой авторитет. В Древней Греции булочник мог занять очень высокий пост. В Риме раб, умеющий печь хлеб, стоил в десять раз дороже самого искусного гладиатора. А по старым германским законам преступник, убивший пекаря, наказывался втрое строже, чем за убийство любого другого человека. В Византии хлебопеки не подвергались никаким государственным повинностям, но, если они выпекали и продавали хлеб низкого качества, их могли подвергать наказаниям — выпороть, остричь наголо, привязать к позорному столбу, отправить в изгнание.

Две тысячи лет назад в Риме был воздвигнут памятник Марку Вергилию Эврисаку, потомственному пекарю, который обеспечивал хлебом почти всех жителей города. Символом средневековых мастеров-пекарей во многих странах был большой крендель, изготовленный из металла или дерева, покрытый позолотой. Такие крендели висели у входа в пекарни и хлебные лавки.

На Руси с древних времён хлебом называли не только хлеб, но и зерно. Рожь, пшеница, ячмень, овёс упоминаются в самых старых летописях. При археологических раскопках памятников трипольской культуры на Украине (4—2 тыс. лет до н.э.) и поселений славян на Восточно-Европейской равнине, относящихся к V—VI вв. н.э. были обнаружены хлебные зёрна и лепёшки. Во времена развития феодальных отношений хлеб на Руси пекли в домашних условиях, а с развитием ремесел появились и ремесленники-пекари. В одной из пекарен того времени обнаружен инвентарь, с помощью которого приготавливали хлеб, — квашни, корытца, лопаты для хлеба, противни.

Мавзолей М. Вергилия Еврисака. Фриз с изображением пекарни. Приготовление теста и выпечка хлеба

С ростом городов и разделением труда развивалась торговля, и в первую очередь пользовался спросом печеный хлеб. В XVII в. на московских рынках хлеб продавали в специальных хлебных рядах. По переписи 1638 г. в Москве было 2367 ремесленников, из них 52 выпекали хлеб, 43 пряники, 7 блины, 14 сырники, 5 крупеники, 12 ситники, 50 просвирки, т. е. 263 человека, или каждый девятый ремесленник, занимались хлебным промыслом.

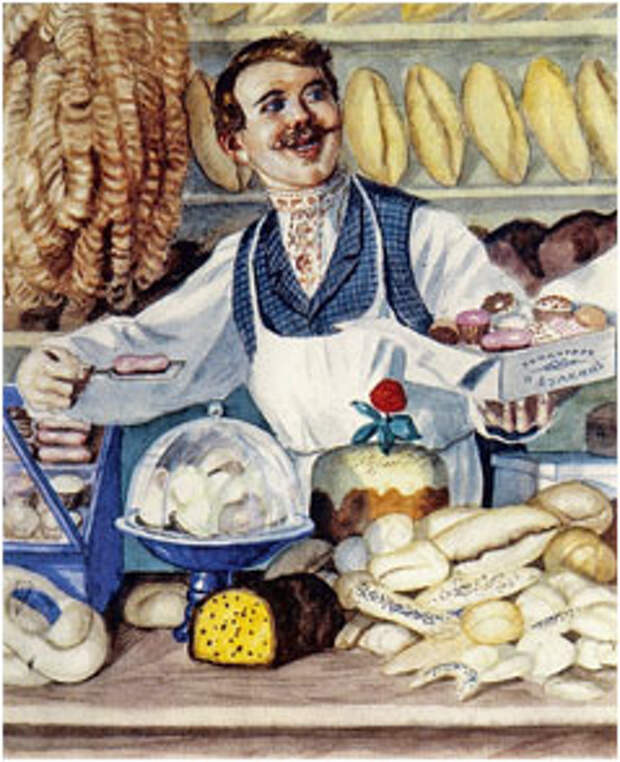

| В конце XIX в. появились первые хлебопекарные предприятия, которые начали вытеснять кустарные. В Москве, например, славился булочник Филиппов. На его предприятии вырабатывался широкий ассортимент хлебобулочных изделий, многие из которых производятся и сегодня. К 1905 г. в фирме Филипповых в одной только Москве было 16 булочных и пекарен, а также филиалы в еще шести городах. Основное предприятие находилось на Тверской, д. 10 и включало сухарное, бараночное, кондитерское отделения, два отделения немецкого хлеба, рижского, петербургского столового, расстегайного, черного, белого и шведского хлеба, жареных пирогов, калачей. К началу первой мировой войны (1914 г.) в России имелось только несколько крупных хлебопекарных предприятий: в Москве, Петербурге, Кронштадте. Преобладали мелкие кустарные пекарни. Начало создания современной отечественной хлебопекарной промышленности, способной высвободить большой объём ручного труда и обеспечить население качественным хлебом, было положено в конце 20 — начале 30 годов строительством крупных высокомеханизированных хлебозаводов. Хлебное дело обретало индустриальные черты, хлебозаводы оснащались современной техникой. За годы предвоенных пятилеток в строй действующих в стране вошло 280 хлебозаводов. В 1940 г. на хлебозаводах вырабатывалось более 55% всей продукции. Эволюция хлебопечения Хлеб служит основой питания человека на протяжении почти восьми тысяч лет. Люди каменного века впервые начали выращивать пшеницу и ячмень в «плодородном полумесяце» — полосе земли, изгибающейся от западной части современного Ирана, через Ирак и Сирию, до долины Нила в Египте. Эти первобытные земледельцы, вероятно, делали что-то вроде каши из грубо помолотого зерна, а потом накладывали её на плоские большие камни, нагретые на открытом огне, чтобы получить первый грубый плоский хлеб.

|  Булочник Филиппов. На его предприятии вырабатывался широкий ассортимент хлебобулочных изделий, многие из которых производятся и сегодня. |

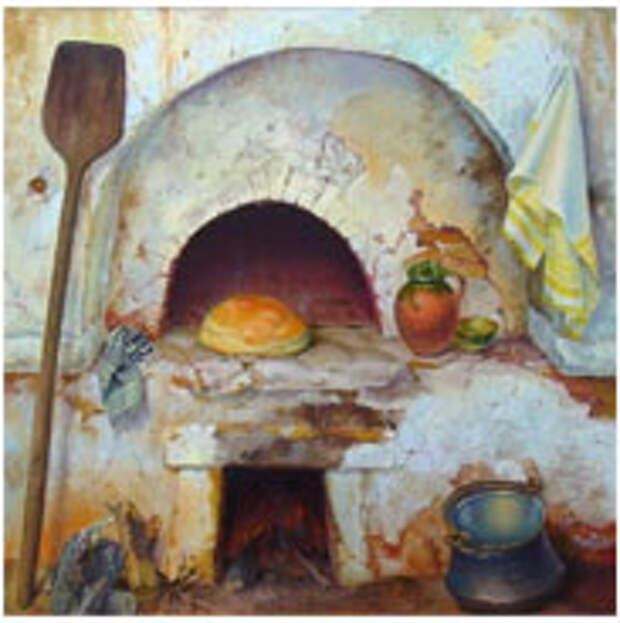

На ранних этапах эволюции хлеба были сделаны два важных открытия. Одно из них — печь. На открытых поверхностях можно было выпекать лишь тонкие лепёшки. Большие хлеба требуют для равномерного пропекания, чтобы жара окружала их со всех сторон. Еще в бронзовом веке, примерно пять тысяч лет тому назад, были придуманы простые печки, в виде раскаленных камней, накрытых перевёрнутыми вверх дном горшками для улавливания жара.

Вторым крупнейшим открытием стали дрожжи и их способность вызывать брожение. Древние повара обнаружили, что если несваренная каша из зерна постоит на открытом воздухе несколько часов, то в ней образуются пузырьки. Если каша была жидкой, то в результате этого процесса получался приятно острый и опьяняющий напиток пиво. Если же смесь была более густой и её выпекали после брожения, то хлеб получался более легким и приятным на вкус, чем хлеб, сделанный из свежего теста.

Брожение вызывают дрожжевые грибки, имеющиеся в воздухе, чего первобытные люди, конечно, не знали. Существует множество видов дрожжевых грибков, и не все они вызывают брожение, поэтому выпечка хлеба в те давние времена чаще всего зависела от случая. Более четырёх тысяч лет тому назад египтяне в значительной степени уменьшили процент случайности в хлебопечении. Они обнаружили, что если оставить немного хорошо перебродившего теста, то его потом можно положить во вновь замешанное тесто, и оно обеспечит его успешное брожение. Некоторые современные повара используют этот же принцип для получения собственных культур дрожжей закваски из кислого теста, заменяющих магазинные дрожжи.

Древние римляне усовершенствовали процесс хлебопечения. Они создали первые мукомольни для превращения зерна в муку тонкого помола для выпечки хлеба. Такие мукомольни состояли из двух больших каменных конусов с неглубокими выемками. Один конус, вершиной вверх, закреплялся неподвижно, вокруг него рабы или несколько лошадей или мулов вращали второй, направленный вниз, конус, а между ними насыпалось и мололось зерно. Муку потом просеивали через плотно сплетённые корзины. Римляне изобрели и особое устройство для замеса теста. Оно представляло собой большую каменную чашу, вокруг которой раб или вол вращал деревянные лопасти, перемешивающие тесто.

Свежие комментарии