Мы знаем о Маяковском все и- не знаем ничего. Это не игра слов, не парадокс. Кто он, каким он был, кого любил и любил ли, разве мы знаем это? Мы даже не знаем до сих пор из-за чего он застрелился?.. Из-за любви или все-таки из-за ненависти?

Гроб с телом поэта везли в крематорий на грузовике, обитом металлом, под огромным венком, сделанным из каких-то молотков, маховиков, чудовищных болтов и гаек. Идея его знаменитого друга - художника Татлина. «Железному поэту - железный венок!» - написали на ленте. Гениальная придумка! Но ведь и зловещая - мороз по коже! Вообразите, как бездушно громыхал этот катафалк того, кто еще подростком получил в полиции кличку Кленовый! Конечно, кленовый - он ведь был сыном лесничего! Теперь же в последнем венке от Родины не было ни листочка живого. Более того, венок из металлолома будто выставлял напоказ не душу усопшего - внутренности сломавшейся вдруг машины. А стихи машины, мертвые, жестяные, давно не пели уже - ухали и громыхали по свету. «Так, приложение к идеологии», - успеет сказать о них Есенин. И словно пригрозит: Маяковский «еще ляжет в литературе бревном!..»

Да, поэт в поэте кончился лет за десять до смерти. А может, и раньше. И знаете где? В Петрограде, на перекрестке Невского и Литейного. Там на углу Маяковского окликнула как-то высокая, стройная, с пышной копной золотых волос девушка. Представьте, будущая французская писательница Эльза Триоле. Тогда - Элла Каган, 19-летняя московская подружка поэта и младшая сестра Лили Брик. «Вы здесь?» - удивился поэт - и почти сразу погиб. День гибели назовет, правда, «радостнейшей датой». И было это в июле 1915-го.

А за три года до этого и тоже на перекрестке, только в Москве, он, как поэт, и родился. Просто на углу Мясницкой и Сретенского бульвара один студент Училища живописи вдруг рявкнул другому: «Да вы же гениальный поэт!..» Первого звали Давид Бурлюк, второго - Владимир Маяковский. Но второй поверил первому навсегда.

А об этом дне, и опять же радостно, написал: «В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом»... Надолго ли - вот вопрос?

Театр для себя

Ноябрьским утром 1912 года в дверях дома на Б.Белозерской в Петербурге возник странный госпо¬дин, одетый в черную морскую пелерину с львиной застежкой на груди и широкополую шляпу. Высокий, темноглазый, он «казался членом сицилианской мафии» или анархистом-бомбометателем. Но стоило, вспоминал поэт Бенедикт Лившиц, заглянуть в его умные, насмешливые глаза, чтобы увидеть: все это -поднадоевший ему «театр для себя».

Это был Маяковский, член не сицилийской, конечно, но все же мафии - мафии московских кубофутуристов. Никто среди питерских «будетлян» не знал, что перед ними стоял недоучившийся гимназист, подросток, вступивший в большевики, а главное - недавний узник Бутырки, кого трижды арестовывали и кто однажды сжевал (аж с переплетом) блокнот с именами и явками. Известно было лишь письмо Бурлюка к Василию Каменскому: «Записались новые борцы - Маяковский и Крученых. Очень надежные. Особливо Маяковский»...

«Мафия» шуровала быстро, напористо, даже нагло. Плевать, что в них тыкали зонтиками, что их полоскали газеты и при одном появлении их напрягалась полиция. Зато за ними катилась бурная, а главное, скандальная слава. В Киеве их «театр» разрешили только в присутствии 8 приставов, 16 помощников их, 15 околоточных, 60 городовых внутри театра и 50 конных снаружи. «Вот это поэзия!», - ликовал Маяковский - на каждый стих по 10 городовых. А когда в Петербурге публика, прорвав кордоны на улице, кинулась на сцену (обидевшись «за Рафаэля и Репина»), когда драку прекратил пристав, когда газеты наутро возопили «Нахальство в кубе», «Кубизм и кукишизм», откликнулся на их демарш и Бенуа -авторитет. «Тревога, - написал, - которую они вносят в эстетическую жизнь, полезна и может куда-то привести». Хотя «куда» - не сказал. А жаль. Тогда же, в Петербурге, кстати, поэт чуть не отдал Богу душу. Его «банда» завалилась как-то в «Художественное бюро» Добычиной. «За столом Маяковский осыпал колкостями хозяйку, - пишет Лившиц, - издевался над ее мужем, а когда Добычина отпустила замечание по поводу его грязных ногтей, ответил чудовищной дерзостью, за которую, я думал, нас всех попросят». Если бы!.. Хозяевам, привыкшим к «зверинцу», чем-то импонировал этот хамоватый парень. Ушли поздно, трамваев уже не было, и в четвертом часу ночи встретили на улице торговца колбасками. Маяковский, «погружая руку в остывший уже самовар, пальцами вылавливал оттуда смертоносные сардельки». «Будетлянство, - заканчивает Лившиц, - родилось под счастливой звездой: и я, и... мой сотрапезник, оба отделались только расстройством желудка». Вообще, это удивительно, но кто бы ни вспоминал о поэте, непременно пишет, как он ел. Что-то было в этом. Ломал кекс у Добычиной, бросал в рот пирожное, потом кусок семги - у Брюсова. Все котлеты сжевал у родителей девушки, за которой ухаживал. «Ел с чужих тарелок прямо руками», - пишет Бунин. А ведь у него, знаете ли, все зубы были гнилые. Знакомые же нам по портретам ослепительные челюсти были искусственными и возникли после революции. Впрочем, кусаться научится еще своими зубами - порчеными. И вырывать деньги под эпатаж. Когда через год вернется на Белозерскую, это и ошеломит «футурню». «Мы еще нежились в постелях, - пишет Лившиц, - когда на пороге показался Маяковский. Я не сразу узнал его. Гороховое в искру пальто, сверкающий цилиндр, перчатки». Поэт приехал забрать Лившица в Москву на «вечер речетворцев». «Деньги? - изумился. - Деньги есть, мы едем в мягком вагоне, и вообще беспечальная жизнь отныне гарантирована всем футуристам». Как в воду глядел. Он, конечно, победствует слегка, но - до революции. Потом новая власть, которой старая культура представлялась опасной, станет платить ему регулярно и помногу. Алексей Толстой еще в 1919-м скажет: «Это были прожорливые молодые люди, с великолепными желудками и крепкими челюстями. Они сознательно делали свое дело - анархии и разложения. Они шли в передовой цепи большевизма, были их разведчиками и партизанами. Большевики это поняли... и призвали их к власти». Толстой, правда, и сам скоро сообразит: в «передовой линии» теплее. Ну а что касается зубов Маяковского, то как раз тогда поэт и скажет одной знакомой: «Революция тем и хороша: одним она вставляет новые, чудесные зубы, а другим безжалостно вышибает старые!..» И опять словно глядел в воду. Блоковскому символизму власть выбьет зубы, акмеизм расстреляет вместе с Гумилевым, имажинизм сам с Есениным затянет себе петлю. И только футуризм - ревпоэзия! - останется разрешенным. Жестяные, мертвые стихи, но потому и выгодные - и для творцов, и для власти... Вот-вот, «выгодная» поэзия.

Тринадцатый апостол

Он писал про флейту, а душа просила барабанного ора. Был слабым, но хотел казаться сильным. И барабан победил, подавил флейту души. В этом, думаю, трагедия поэта.

И в отношениях с женщинами - то же. Дольше всех рядом с ним была Лиля Брик. Всегда третьей или всегда - первой. Как посмотреть. Но вот факт поразительный: когда она была ребенком, отец ее, богатый юрисконсульт Урий Каган, приучая дочь к музыке, покупал ей то скрипку, то мандолину, пока она не потребовала, представьте, барабан. Любила барабан, а поэт жаждал барабанного боя - все еще сойдется в их жизни.

В 1913-м он еще не знаком с ней. Он вновь в Питере, только теперь живет в «Пале-Рояле». Убогие номера, но в каждом - альков для кровати. Это важно, ибо в любом номере этой вечно пьяной гостиницы любви было столько же, сколько клопов. И именно здесь перебывали все возлюбленные поэта, которых всегда было не меньше двух. Да-да, это и необычно, это редко отмечают знатоки его жизни.

«Ему нужно много мяса, круглосуточно, - объяснил причину самоубийства Маяковского поэт Соснора, подразумевая под «мясом» женское тело. - Он предлагает брак сразу 4-м женщинам: Полонской, Хохловой, жене Хосе де Ривера и Яковлевой. Все отказываются. Хуже того, отказываются и женщины на ночь...» Какая лестная, казалось бы, версия суицида -вечная жажда «мяса»! Но есть тут одно «но». Соснора дружил с пожилой уже Лилей Брик, и, видимо, ей (не Сосноре, конечно же) рассказывал поэт, как уговаривал «женщин на ночь» выйти за него замуж. Значит, Лиля как бы шлет нам «привет» с того света, уверяет, что к концу жизни он никому не был нужен. Никому, кроме нее. Лукавая версия!

Здесь, в «Пале-Рояле», он закончит поэму «Облако в штанах», которую назовет сначала «Тринадцатый апостол». И сюда же приведет Сонку Шамардину - прелестную «бестужевку», в которую были влюблены поэты Северянин, Ховин, даже семейный уже Корней Чуковский. В Москве у Маяковского не остыла другая любовь - 16-летняя Верочка Шехтель, дочь архитектора. Она только что помогла ему выпустить первую литографированную книгу, громко названную «Я», и он, дурея от радости, прыгал вокруг Веры на одной ножке. А здесь, в «Пале-Рояле» - Сонка. «Маленький номер, - вспоминала она. - Стол, кровать, овальное зеркало... Зеркало помню потому, что вижу в нем Маяковского и себя... Стоим и долго смотрим на себя. "Красивые, - говорит. - У нас не похоже на других"...». Не похоже, верно. Возвращаясь откуда-то в пролетке, на ее глазах, задрав голову в небо, он сочинил: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают...» Потом умолял: «Сонка, отдайся!..» Так было написано сначала в поэме «Облако в штанах», где, как говорила Лиля, вместо имени Мария стояло тогда имя Сонки. Это оспаривают ныне, но известно, что Чуковский, услышав в поэме эту строчку, сказал: «Что вы! Кто теперь говорит женщине "отдайся"? - просто "дай!"» Так возникло знаменитое: «Мария, дай!»

Грубое, бесстыдное. Но он и хотел быть грубым. Ведь и Сонку, как, впрочем, и Верочку легко бросит, когда любовь их закончится, извините, абортами. А кроме того, из-за Сонки рассорится с Горьким, да так, что уже в 1920-х крикнет ему: «Такого писателя не существует, он мертв!..»

Начиналась дружба с Буревестником с их визита с Сонкой в дом к Горькому. «В них что-то есть!» - скажет о них классик и сравнит со скрипками, на которых «жизнь еще не сыграла скорбных напевов». А о Маяковском бросит: «Зря разоряется по пустякам! Такой талантливый! Надо бы с ним

познакомиться поближе». Познакомится! Так близко, что в самый большевистский переворот всю ночь просидит в доме Бриков за «теткой», игрой в карты. А через год разнесет по городу слух, что поэт заразил Сонку постыдной болезнью. «Громыхательная», как любила говорить одна актриса, история! Слух пустил Чуковский, от которого поэт «увел» когда-то Сонку и чуть не увел, представьте, жену («Отец вспоминал об этом неохотно, - писал позже сын Чуковского, - мать же многозначительно и с гордостью»). Чуковский написал Сергееву-Ценскому: «Водился осенью с футуристами. Теперь же, после того, как Маяковский употребил мою знакомую курсистку (прелестную, 18-летнюю), и забеременил, и заразил, что она теперь в больнице, я потерял к футуристам аппетит...» Вот эту историю и раздует Горький. Через Виктора Шкловского она дойдет до Лили, и та, позвав Шкловского, явится к Буревестнику. «Я этого не говорил», - сразу отречется Горький. «Тогда я открыла дверь в гостиную, - пишет Лиля, - и позвала: "Витя! Повтори, что ты мне рассказал"...». Шкловский помнит, что Лиля «яростно улыбалась» при этом. Словом, Буревестника приперли к стенке, и он, сам недавно учивший Маяковского, что «в драке главное... бить наверняка», не забудет этого. Даже после смерти поэта вспомнит в статье про долгую и неизлечимую болезнь его...

А Лиля? Спасала ли она поэтову репутацию? Или свою? Не будем спешить. Я, во всяком случае, обомлел, когда прочел у нее: поэт часто «залетал в сирень». Так назвала некие недуги, которые время от времени он «зарабатывал» от «женщин на ночь». «Сирень» - эвфемизм. Просто Лиля как-то спросила поэта, что он сделал с заразившей его женщиной? «Послал ей букет сирени», - ответил тот. Да, Лиля спасала его, когда это было выгодно ей, и предавала, когда спасать нужды уже не было. Тот же Шкловский прямо скажет: она ненавидела поэта всегда. Да и сама она в записках, ставших известными после смерти ее, напишет, что однажды испытала к нему даже «чувство омерзения». Он признался, что вообще-то может - в принципе! - изнасиловать женщину. «Если б Володя не был таким поэтом, - написала, - то на этом закончилось бы наше знакомство». Если бы... Ведь самой Лиле это не помешало, образно говоря, «насиловать» его всю оставшуюся жизнь...

Сильные всегда «насилуют» слабых. А поэт был слабым, хоть и тужился выглядеть мачо. Впрочем, когда Репин засомневался как-то в психическом здоровье его, психиатр Бехтерев, послушав стихи, успокоил живописца. «Здоров, - сказал, - могуч». Но неожиданно добавил: «Главное - чувствилище у него большое...» Что понимал под этим - не ясно. Но через тринадцать лет «тринадцатый апостол», изнасилованный в хвост и в гриву, признается в Париже художнику Анненкову, что давно уже не поэт - чиновник. И прямо в кафе, на людях, в голос разрыдается. От «чувствилища» его останется разве что необычная для такого великана слезливость.

Двойная осечка

«Я люблю смотреть, как умирают дети», - написал он как-то дикую в русской поэзии строку. И - попал в дьявольскую ловушку. Ведь как ни ответь - искренне ли написал это? - любой ответ поставит под сомнение его дар. А Маяковский ответил. Он засмотрелся как-то на играющих детей, а поэт Равич возьми и скажи: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Маяковский аж зарычал: «Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано». То есть в стихах, понимай, можно, а иногда и полезно, мягко скажем, лгать. Только стихи ли это? Или ловушка уже для нас, читателей?

Сначала в ловушку попадали самые чистые. Те же дети. Волосы дыбом, но ведь сразу после самоубийства поэта 37 мальчиков - по числу прожитых им лет - публично покончили с собой на площади в Тбилиси. Жуть! Я этому факту не верю, но о нем (и тоже со слов Лили) пишет Соснора. Но даже если и не было этого - разве сама выдумка не «говоряща»? Хотя все, думаю, еще хуже. Дети были инфицированы не стихами - всей ложью тех лет, которую и строил, и воспевал поэт.

Давным-давно, задолго до его знакомства с Лилей, две сестры-крошки увидели в театре злую ведьму, которая, принуждая людей подчиняться, взмахивала волшебной палочкой и начинала считать до трех. При счете «три» кричала: «Крэке!» - и люди превращались в камни. Страшная сказка, но - сказка. Увы, старшая сестра смекнула: это же отличный способ управлять младшей! Не хочется закрывать дверь в спальне, когда обе уже легли, - «Раз, два!..Три!». Лень складывать игрушки - опять «Раз!..». От «желтого дома» (от «психушки») младшую спасла мать. Но власть старшей сохранилась оглушительная. Во всяком случае, когда младшая - помните, будущая Эльза Триоле? - привела к Лиле Маяковского, та лишь строго посмотрела на сестру и легко забрала себе того, кто уже два года обхаживал Эльзу. Впрочем, страшнее другое. Та же власть («считаю до трех!») станет безграничной и над поэтом - впечатлительным, беспомощным перед чужой волей. Вот когда «бравада» его запахнет свинцом самоубийства.

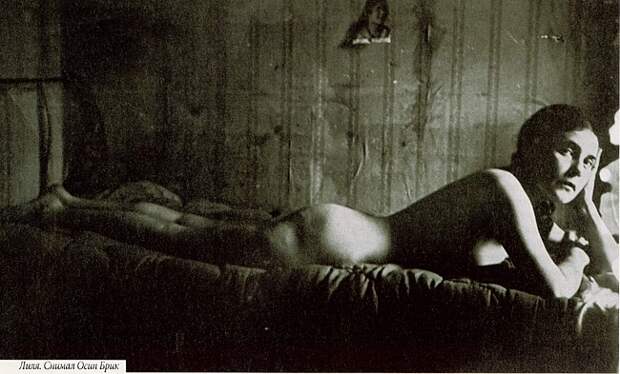

Я о Лиле, о рыжей «ведьме» (уже не из сказки!), у которой с детства был, простите, «колоссальный сексапил» и которая, по словам актрисы Азарх-Грановской, вечно испытывала «обостренное половое любопытство». Кстати, и «ведьма» не мое слово - Пришвина. Он сказал: «Маяковский - это Ставрогин, но Лиля Брик -ведьма. Отчетливая ведьма...» Десятки разведенных ею мужчин, сотни затянутых в постель и миллионы одураченных и поныне. Что хлопотать-доказывать, самого Сталина дважды обвела вокруг пальца. Огромные глаза («наглые»), улыбка на лице («истасканном»), огненная прическа («волосы крашеные») - все по словам Ахматовой, Лиля в год знакомства с поэтом уже чинно жила с мужем - будущим теоретиком и свободной любви, и порохового футуризма. Что было до свадьбы - и не рассказать (аборт в 16, не от Брика конечно, любовники, один из которых - сифилитик, гомоэротическая связь и пр., и пр.). В Петрограде же поселились, когда над юристом-коммерсантом Бриком навис призыв на фронт: тенор Собинов пристроил его в автороту. Правда, Брик дважды даст взятки, спасаясь от фронта. А пока - днем казарма, а вечером неслыханный комфорт дома: телефон, лифт, ванна, богатые дамы и даже банкиры в приятелях. «Не глупы, немножко слыхали про символизм, про Фрейда, - писал Шкловский, - едят какие-то груши невероятные, чуть ли не с гербами, привязанными к черенкам. Она любит вещи, серьги в виде золотых мух, у нее жемчужный жгут». А на рояле, добавим, игривое напоминание о службе мужа - макет автомобиля из игральных карт - с кубический метр. В карты, впрочем, здесь любили и играть: резались в «железку», «девятку». Иногда ссорились. Однажды Лиля пьяной вернулась под утро. «Пошла гулять, ко мне привязался офицер, позвал в ресторан. Отдельный кабинет. Я ему отдалась. Что мне теперь делать?» И Ося, он в диссертации рассматривал недавно юридический статус проституток (из-за чего девицы в «изученных» им борделях прозвали его «бл***м папашей»), невозмутимо ответил жене: «Принять ванну...»

Вот в этот дом Эльза и привела поэта. В голубой рубашке, воротник расстегнут, он прочел «Облако в штанах». «Мы подняли головы, - пишет Лиля, - и до конца не спускали глаз с невиданного чуда». «Даже если вы больше ничего не напишете, вы уже гениальный поэт!» - сказал Брик и, как коммерсант, сразу дал деньги на издание поэмы. Он будет выдавать поэту по 50 копеек за каждую будущую строку. Поэт вернет потом эти копейки с лихвой - не только гонорарами («кормильцем семьи» назовет его друг дома Ромка Якобсон), но и громкими знакомствами. Пастернак, Кузмин, Хлебников, Мейерхольд, Татлин - разве они ходили бы к одиноким Брикам «на чай»? А для Лили враз сбудется мечта: поэт тут же посвятит ей «Облако». Алекс Григ, близкая подруга ее (на деле - Александра Гринкруг), скажет позже, что Лиля жаждала «войти в историю литературы благодаря любовному союзу и лучше - с большим поэтом». Правда, когда Маяковский переедет к ним, они поселят его в темной комнатке для прислуги. Он и будет у них за прислугу, да еще, как жаловался Ося, не очень понятливую. Но захлопнется для него ловушка уже в первый вечер. Ведь все написанное он будет посвящать теперь только Лиле.

Лиля почти сразу научит его «подавать себя». Однажды, сидя на подоконнике за шторой, отделявшей их от гостей, он начнет гладить ее ноги. «Вспомни, за этим окном впервые, ноги твои исступленно гладил». Лиля строго скажет: «...ноги - это в быту, а тут поэзия, нельзя же подавать себя, как в действительности». И он заменит «ноги» на «руки». Потом по ее слову будет менять все: зубы и привычки, взгляды и мнения, маршруты поездок и направления творчества, друзей (прогонит по ее требованию Пастернака) и любимых. Про один роман она напишет ему ультимативно: через две недели буду дома «и требую: чтобы все было ликвидировано». А потом вообще проговорится: хочу, чтобы не просто подчинился моему желанию, а «был бы рад» ему... Еще недавно он буянил в «Бродячей собаке». Свидетельница писала: когда прокричал стих: «Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду!», все застыли: кто с рюмкой, кто с цыпленком. Женщины бухались в обморок, мужчины свистели, а поэт - сам вызов! - стоял и стоял на эстраде. Позже будет добавлять: «Желающие получить бесплатно по морде, пожалте в очередь!..» Лиля скажет: «По улицам носился, задрав хвост, - и с интонацией дрессировщицы добавит, - и лаял зря, на кого попало». Действительно, лаять зря - не дело. Еще и потому не дело, что скоро уже государство, и не без «дрессуры» Бриков, начнет считать ему до трех. Хотя, если честно, ему и грозить было не надо. Он с Бриками и сам, без понукания, вот-вот начнет одинаково весело строить застенок для старого искусства и фабрику оптимизма - для нового...

Стих про умирающих детей заканчивался не менее страшной строкой: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Поэт и погибнет от одиночества. А станет таким после встречи с Лилей. Из своей еще комнатки он через год после знакомства ранним утром позвонит ей: «Я стреляюсь, прощай, Лилик...» Ее рассказ об этом известен в деталях. «Подожди меня!», - якобы крикнула она, примчалась к нему, убедилась, что была осечка, и увела его к себе, где от волнения они стали резаться в гусарский преферанс. Так рассказывала десятилетиями. И вдруг в 1990-м ее знакомый печатает совершенно иную версию Лили. В ней она героиня, а поэт - полная тряпка. «Где револьвер?! - якобы крикнула, влетев в его комнату. Она была очень правдива: стреляться так стреляться. Лиля взвела курок, приставила к виску и выстрелила. Осечка (как и у поэта)». Тогда и взбесилась: «Вы лгун, негодяй, провокатор, скотина! - крикнула. - Я вас изобью вашим дулом! Трус!»

Читатель! Ты поверил в эту историю? Я - нет! При жизни Брика (он умрет в 1945-м, упадет на лестнице их московского дома), даже при жизни Эльзы она рассказывала иначе. Может, оттого, что эти двое слишком знали ее? Но меня потрясло даже не это - слова: «она была очень правдива». Она, научившая поэта лгать во всем: в словах, в чувствах, в стихах? На лжи сделавшая его одиноким, и вдруг - правдива? Правдива, думаю, она бывала только в одном месте. Там невозможно было солгать - шкурой ответишь. Где, спросите? В ГПУ - там, где браво работали могильщики распятого и расстрелянного Серебряного века!

Злые гении

Знаете, где умер Серебряный век? На Марсовом поле, в «Привале комедиантов», подвальном кафе. И было это в апреле 1919-го. «Холодно. Нет ни заказных столиков, ни сигар, - пишет Георгий Иванов. - Электричество не горит - оплывают свечи. С улицы слышны выстрелы. Вдруг топот, стук прикладов. Десяток красноармейцев, под командой увешанной оружием женщины, вваливается в "венецианскую залу". - Ваши документы! - Уходят, ворча: доберемся до вас. И снова - свечи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье»... Среди последних бывал здесь и Маяковский. «Посыльный из "Привала", - пишет в дневнике Михаил Кузмин о вечере поэтов 20 февраля 1919 года. - Поехали Брики, Беленсоны, Оленька Судейкина. Читали мрачно. Потом вылез Маяковский, и все поэты попрятались в щели...» А ведь стихи в тот день читали - я проверял! - Блок, Иванов, Оцуп, Радлова. «Маяковский с большим апломбом, - пишет Кузмин, - бранил поэтов, противополагая им себя». Потом читал стихи, от которых и впрямь залезешь в щель: «А мы не Корнеля с каким-то Расином, / Отца, - предложи на старье меняться, - / Мы и его обольем керосином, / И в улицы пустим для иллюминаций...» Отец здесь конечно условный (надо знать, когда и для кого написано), а вот «старье», сидящее в зале, было реальным. Пока - реальным. Но поэт знал - эти обречены. Знал это и Осип (он через год станет работать в ЧК), и Лиля, сидевшая здесь (она чекистские «корочки», удостоверение за номером 15073, получит через три года). Ирония судьбы, но именно здесь Лиля как-то забыла сумочку. Поэт вернулся за ней. Видевшая это Лариса Рейснер, вспоминал Шкловский, посмеется: «Теперь вы будете таскать эту сумочку всю жизнь». - «Я эту сумочку, - гаркнет он, - могу в зубах носить. В любви обиды нет». И ведь носил. Но штука не в этом. Как тройка-Русь Гоголя везла бричку, а в бричке восседал Чичиков, так в сумочке, которую «носил в зубах» первый поэт, лежало удостоверение сотрудницы ГПУ, приставленной для слежки и к нему. Сам он о слежке догадается позже, когда в Америке родится его дочь от переводчицы Элли Джонс и он в письме к ней, назвав Лилю «злым гением», скажет, что она, похоже, «о каждом шаге его сообщает в НКВД». Что-то этот факт не поминают те, кто выпускает ныне восторженные книги о Лиле и снимает о ее «великой любви» фильмы! Поэта, конечно, «вели» до самой смерти, но чтобы этим занималась женщина, которую он звал своей Музой, - не укладывается в голове! Секретный сотрудник (на советском жаргоне - «сексот»), у которой постель - «ответработа» по ведомству литературы.

Новое искусство поэт «делал» в «Окнах РОСТА», где, воспевая торжествующее насилие, угадывая желания властей, он и умер как поэт. Стратегия пути к литературному Олимпу тогда была проста: сделать донос, ошельмовать, свергнуть, а самому взгромоздиться. И зубами вырвать покровительство власти. Ахматова недаром скажет о нем: «Этот господин всегда умел устраиваться». А так работали вновь, как в молодости: быстро, слаженно, нагло. Когда еще в 1918-м некий Левинсон честно написал в газете о «громких и полых, как барабан, стихах» его, за которыми «зияет душевная пустота», поэт не спорить кинулся - потребовал от Луначарского власть употребить. Я не стал бы поминать это (таких примеров пруд пруди), если бы после смерти Маяковского тот же Левинсон, к тому времени эмигрант, не написал вновь о поэте нелестно, но уже в Париже. Думаете, там, за кордоном, где свобода слова, это сошло ему с рук? Как бы не так! Его одернул, и крепко, французский поэт-коммунист Арагон: не позволю, дескать, «оскорблять поэзию»! Тот Арагон, который в поэме «Красный форт» не только воспел расстрелы и террор, но призвал ГПУ явиться и во Францию. Теперь же не единомышленника защищал - родню: Арагон к тому времени был уже мужем сестры Лили - Эльзы. Так что «длинные руки» Бриков - интернационального «семейного предприятия» - далеко не миф.

А знаете ли вы, что он не любил книг, не пил водку, был левшой, никогда не носил ничего шелкового, а в конце жизни имел слуг, шофера и даже личного повара? Это в стихах ему кроме «свежевымытой сорочки» не надо было ничего, а в жизни гардеробу его позавидовала бы самая взыскательная щеголиха. Жил богато, не то что воистину великие -Мандельштам и Цветаева. Наконец, был брезглив: таскал в кармане мыло, за перила держался через полу пальто. Это тоже все поминают, но не поминают, увы, что в главном своем деле, в литературе, мало чем брезговал. В 1926-м скажет: «Мы случайно дали возможность Булгакову пискнуть - и пискнул». Речь вел о бессмертной пьесе «Дни Турбиных». Тогда же назовет Ахматову и того же Мандельштама «внутренними эмигрантами». Чистый донос! Потом по отмашке власти начнет травлю Пильняка и Замятина. Серебряный век был отстрелян, на прицел брал всю неподдельную литературу. И удивительно ли, что вокруг него все теснее стали топтаться чекисты: Горб, Горожанин, Эльберт, Воловичи и главный спец по культуре Яков Агранов - Янечка, «милый и застенчивый»? У «милого» Янечки были неприятные руки, пишет Галина Катанян, «и короткие тупые пальцы». Знала бы она, что эти руки были в крови не по локоть - по плечи. Этот чекист «с бабьим лицом» стал палачом русской интеллигенции. В 1919-м арестовывает и ведет «дело» дочери Льва Толстого (три года концлагеря). В 1921-м руководит следствием по «Таганцевскому делу» (расстрелян Гумилев и еще 80 человек). Агранов занимался «делами» патриарха Тихона, ученых Кондратьева и Чаянова, поэта Ганина, которого тихо расстреляют в 1925-м. А вообще имя его и чекистов, «гонявших чаи» у Бриков, мелькают в «делах»: Мандельштама, Клюева, Бабеля, Лившица, Васильева, Пильняка, Мейерхольда. Это процессы, касающиеся культуры, хотя Агранов вел все сколь-нибудь значительные «дела» - от мятежа в Кронштадте до «Ленинградского центра». Недаром «милый и застенчивый» станет замом самого Ягоды. И он, первый надсмотрщик над литературой, глава Литконтроля, самой жестокой за всю историю цензуры, стал, это кажется непредставимым, близким другом первого поэта и, как утверждают ныне, любовником той, кого поэт упрямо звал женой. Защитники ее отвергают это, но сама Лиля годы спустя на вопрос литературоведа Дувакина об этой «связи» промолчала. «Если бы молва была молвой, - пишет Ваксберг, - Лиля решительно заявила бы, что речь идет о сплетнях». А про Агранова, не опровергая, молчала. Да ведь и опасно было хвастаться этим!..

Итак, подобьем итог: хитроумный теоретик революционного искусства Ося Брик; «чемпионка среди ведьм» (по выражению поэта Вознесенского) Лиля Брик; мастер как одиночных «экзотических» убийств, так и вселенских идеологических погромов Агранов и первый поэт революции - все они одна семья! Кто мог устоять против них? Но именно этот союз могильщиков литературы стал, не мог не стать «ловушкой» для всех. Бунин напишет: «Думаю, что Маяковский останется в истории литературы... как самый низкий, циничный и вредный слуга советского людоедства». Цветаева в Париже скажет короче: «Маяковский животное, в чистом виде скот. Было - и отняли боги. И теперь жует травку (любую)»...

В старости Лиля напишет сестре: «История дала нам по поэту». Дала?! Нет, сами выцарапали и крепенько держали в своих ручонках. Но даже если и дала, что они сделали с ними? Ведь тот же Пастернак шепнет потом другу в эвакуации: «Когда-нибудь биографы установят их гибельное влияние» на поэтов. Да, Маяковский, запутавшись во лжи, застрелится. Арагон, изменив интересам своего народа, признается перед смертью: «Моя жизнь - страшная игра, в которой я проиграл. Я испортил ее с начала до конца». Повинится перед смертью и Эльза: «Муж у меня коммунист, коммунист по моей вине; я орудие в руках советских правителей, а еще я люблю драгоценности, люблю выходить в свет, в общем, я дрянь...» Но главная виновница - любовь поэта! - не раскается. Разве что напишет сестре в 1968-м: «Жить здорово надоело, но боюсь, как бы после смерти не было еще страшнее».

Когда-то друг «семьи» Бурлюк сказал: «Любовь и дружба - слова. Отношения крепки, если людям выгодно друг к другу хорошо относиться». Чем не афоризм?! Но Лиля так и относилась к поэту. В письмах «милого волосика» (так звала его) целовала и тысячу, и миллион раз в зависимости от того, что просила (духи, пижамку или автомобиль из Парижа), а на деле презирала. «Разве можно, - говорила, - сравнивать его с Осей? Осин ум оценят будущие поколения». А Володя? «Какая разница между ним и извозчиком? Один управляет лошадью, другой - рифмой». Поэт нужен был ей ради сытого благополучия. Из-за денег. Из-за денег она и Ося во времена нэпа, узнав на Лубянке, кого из толстосумов собираются арестовать, ходили к ним в дома и (как по секрету рассказывал Крученых) уговаривали сдать им на «хранение» («пока не утрясется», на время) фамильные ценности. Ведь из ГПУ мало кого выпускали. Даже Кольцов, близкий друг, и тот в камере, перед расстрелом, напишет: «Оговаривать никого не намерен, но Брики в течение 20 лет были настоящими паразитами, базируя на Маяковском свое материальное и социальное положение»...

Выгода - вот и вся «любовь»! Не потому ли, зная жадную тягу Лили к деньгам, поэт в предсмертном письме подчеркнул: «Товарищ правительство, моя семья - это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская». И попросил устроить им «сносную жизнь». И что ж? Сначала Лиля участливо посоветует юной Полонской не ходить на похороны поэта: «Не отравляйте... последние минуты прощания его родным», а потом, ссылаясь на то, что та не была на похоронах, порекомендует ей не претендовать и на наследство. Все просто и все - подло! «Меня пригласили в Кремль, - вспоминала Полонская. - Принял человек по фамилии Шибайло. Сказал: "Вот Владимир Владимирович... вас сделал наследницей. Как вы к этому относитесь?" Я попросила его помочь мне, так как сама не могу ничего решить. Трудно очень... "А хотите путевку куда-нибудь?" - ответил он. Вот и все», - честно заканчивает Полонская.

Нет, не все, далеко не все. Наивная Полонская, возможно, и не узнала, что через месяц вышло два постановления Совмина РСФСР: открытое и закрытое. В открытом наследниками числились Лиля, мать и две сестры поэта. Каждой дали четвертую часть пенсии поэта - по 300 рублей. А вот доли в авторском праве определило другое - секретное постановление, и оно закрепляло за Лилей уже половину прав, а за тремя остальными - подчеркиваю, прямыми наследниками поэта - вторую половину. Так-то! Это решение отмечали широко. На фотографии сияют все: и Лиля, и Агранов с женой, и чекист Лев Эльберт, и живой еще Кольцов. «Все глядятся как одна семья, в дом которой пришла нечаянная ра¬дость, - пишет Ваксберг. - Чем счастливее лица... тем тягостнее разглядывать сегодня этот кошмарный снимок»... Впрочем, и это не все. Совмин был подмят. Впереди у нее был сам Сталин...

Через шесть лет, в 1936-м, Лиля опять живет в Ленинграде. Она «жена» Примакова, зама Тухачевского, командующего Ленинградским округом. Лето, белые ночи, цветы, светская жизнь. Подскочит из Парижа Эльза, из Москвы Ося. Лиля только что обвела вокруг пальца самого Сталина: в Кремле на квартире Агранова и с его помощью составила письмо к вождю о пренебрежении к наследию «ее» поэта. Вождь наложил резолюцию: «Маяковский был и остается лучшим...» И Лиля в мгновение ока стала «вдовой» поэта - редактором и составителем его книг. Впрочем, она обведет вождя еще раз.

Просто когда-то, в далеком 1918-м, поэт, в самый разгар их романа, перехватил письмо любовника Лили - Яши Израилевича, одного «прожигателя жизни». Поэт отыщет Яшу, и они так сцепятся, что оба с синяками окажутся в милиции. А через восемнадцать лет, когда в 1936-м арестуют Примакова (его «дело» вел друг и Лили, и Примакова - все тот же Агранов), - «возьмут» и Яшу. И знаете, за что? Невероятно! «За знакомство с женой Примакова». Это - с Лилей -за то давнее знакомство! Чисто мела ЧК! Только вот саму Лилю не тронули. За знакомство с ней «брали», а саму не трогали. Оказывается, Сталин, листая списки на арест, вычеркнул Лилю: «Не будем трогать жену Маяковского...» А ведь она не была женой поэта и даже любовницей не была «справной» - вечные измены. Она была «дрессировщицей» (по словам Вознесенского, «с хлыстом»). И, рискну сказать, главный дрессировщик - Иосиф Сталин! - именно за это и ценил ее. Впрочем, мы узнаем правду, пусть только откроют архивы НКВД. Узнаем, как иезуитски обвела Лиля главного иезуита страны и за что получила баснословную награду - жизнь!..

А пока, пока опубликованы донесения лишь самых мелких из агентов, следивших за поэтом. В одном из них некто по кличке Арбузов докладывал: «В Маяковском произошел перелом, он не верит в то, что пишет, и ненавидит, что пишет». И дата: 14 апреля 1930 года...

В этот день поэт и выстрелил себе в сердце.

Свежие комментарии